eFuels sind ineffizient – dieser Mythos ist wahrscheinlich das am weitesten verbreitete Argument gegen den Einsatz von Power-to-Liquid-Kraftstoffen (PtL).

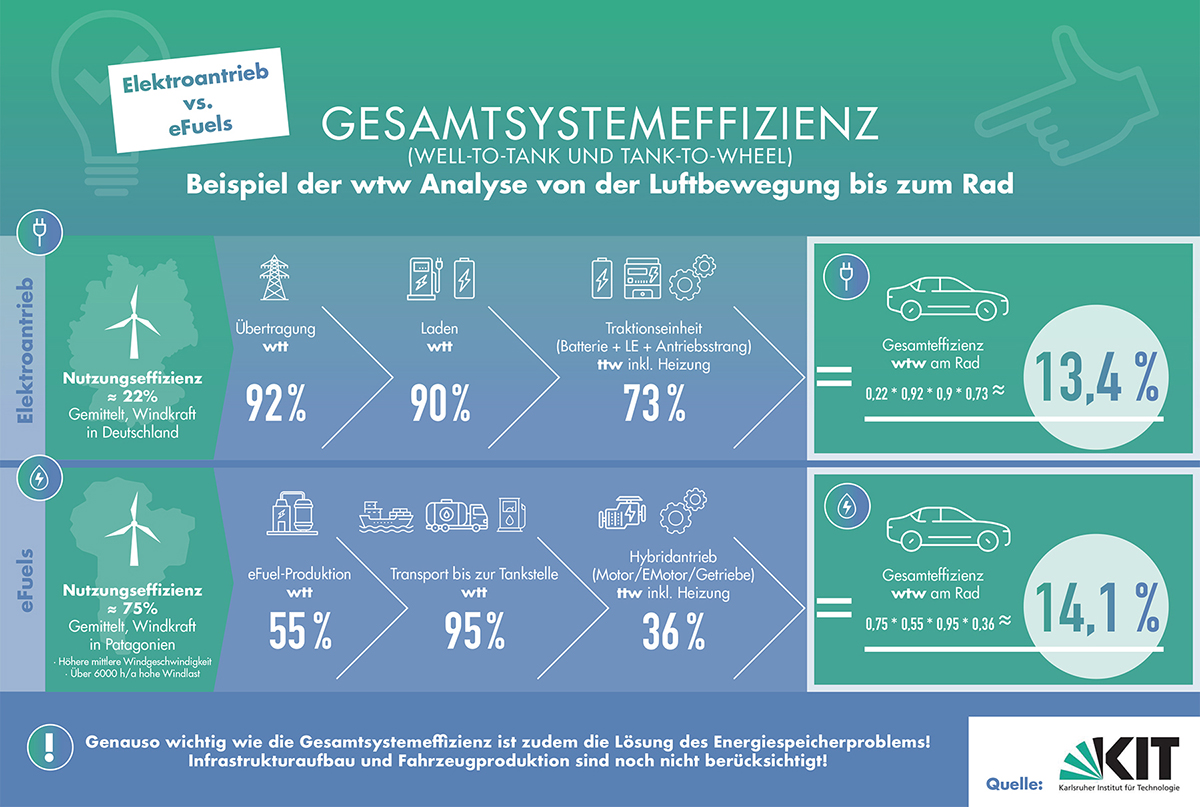

Die meisten Effizienzbetrachtungen beziehen sich nur auf den Elektromotor, ohne das Gesamtsystem vor und nach dem Motor zu betrachten. Zudem gehen sie von der unrealistischen Annahme einer industriellen eFuels-Produktion in Deutschland aus. Die Analyse der Systemeffizienz muss aber immer auf realistischen und ganzheitlichen Annahmen beruhen. Die KIT-Grafik stellt diese Gesamtsystemeffizienz dar. Hier wird das Elektroauto mit einem Verbrennungsfahrzeug verglichen, das mit eFuels betrieben wird.

Wichtig: Der Systemwirkungsgrad reicht von der Windböe bis zum drehenden Rad (well-to-wheel, wtw) und nicht nur vom Motor bis zum Rad (tank-to-wheel, ttw). Das liegt daran, dass ein Elektroauto nicht ohne vorverwandelten Strom fahren kann. Das Drehmoment des Elektromotors muss auch auf die Räder übertragen werden.

Bei der Betrachtung der Gesamteffizienz des Systems ist es wichtig, wo der Ökostrom erzeugt wird. Entweder fährt ein Elektroauto mit ineffizientem deutschen Ökostrom. Dann gleicht der hohe Wirkungsgrad des Elektromotors die Verluste der Stromproduktion aus. Oder Deutschland importiert Ökostrom aus Regionen, in denen der Ökostrom sehr effizient „geerntet“ werden kann. In beiden Fällen liegt der Gesamtwirkungsgrad des Systems auf einem ähnlichen Niveau.

Photovoltaikstrom erreicht in Deutschland einen Nutzungsgrad von nur 10,5 Prozent. In sonnenreichen MENA-Ländern (Middle East and North Africa) wie Marokko und Algerien ist der Nutzungsgrad doppelt so hoch.

Ähnlich verhält es sich bei der Windenergie: In Deutschland erreichen Windkraftanlagen einen durchschnittlichen Nutzungsgrad von rund 22 Prozent. An der Nordsee liegt der Wert mit rund 30 Prozent etwas höher, in Süddeutschland mit rund 17 Prozent etwas niedriger. Dagegen erreicht eine Windkraftanlage im Wasserstoffkraftwerk „Haru Oni“ in Patagonien/Südchile bei durchschnittlich 270 Volllasttagen pro Jahr oder 6.480 Volllaststunden rund 75 Prozent. Weil der Wind dort so stark ist, dass sogar die Bäume schief wachsen.

Allein die Photovoltaik könnte den Energiebedarf des gesamten Planeten auf einer sehr kleinen Fläche decken. Dieser grüne Strom muss dann nur noch transportabel und speicherbar gemacht werden. Dazu wird der Strom zunächst in Wasserstoff umgewandelt und dann durch Zugabe von CO2 in eFuel umgewandelt.

So erklärt sich der Name des synthetischen Kraftstoffs: eFuel. eFuels als Wasserstoffderivat sind also nichts anderes als verflüssigter und damit transportfähiger Ökostrom. Es wäre auch möglich, den Wasserstoff selbst zu transportieren. Aber das ist sehr teuer, denn Wasserstoff muss gekühlt und unter Druck gehalten werden. Außerdem diffundiert Wasserstoff als leichtestes Element der Erde schnell durch Transportleitungen, was ein weiteres Problem darstellt.

Letztlich ist es also nicht so wichtig, wie effizient eFuels in der Produktion sind. Sie müssen nur dort produziert werden, wo es keinen Mangel an erneuerbarer Energie und sauberem Trinkwasser gibt. Bitte lesen Sie auch >

Die Effizienzfrage kann auch aus einem anderen Blickwinkel betrachtet werden: Unter dem Aspekt der Kosten-, Zeit- und Ressourceneffizienz ist es am sinnvollsten, die vorhandenen Fahrzeuge und die Infrastruktur CO2-neutral zu gestalten.

Im Gegensatz zur Elektromobilität ist hier alles schon vorhanden. Über 99 Prozent der weltweit rund 1,4 Milliarden Autos sind benzin- oder dieselbetrieben.

Die Reduktion der CO2-Emissionen der bestehenden Flotte ist daher der größte und schnellste Beitrag zum globalen Klimaschutz im Verkehrssektor.

Die Elektromobilität erfordert dagegen eine völlig neue Infrastruktur mit hohem Ressourcenbedarf und einem entsprechend hohen CO2-Fußabdruck (CO2-Rucksack). Darüber hinaus erfordert der Bau schwerer Elektroautos zusätzliche Ressourcen wie mineralische Rohstoffe (Lithium, Kobalt, Kupfer, Nickel, Graphit, Silizium, Gallium) und seltene Erden, die von der EU als „kritische Rohstoffe“ gelistet werden und von denen es weltweit nur wenige Anbieter gibt, was die dauerhafte Versorgungssicherheit in Frage stellt und zu Abhängigkeiten führen kann.

Immerhin hat Deutschland einen sehr hohen Energieimportbedarf von 70 Prozent, so dass grüne Moleküle ohnehin in Form von Kraftstoffen importiert werden müssen. Die flüssige Form ist wegen der hohen Energiedichte notwendig, denn nur dann ist die Transportentfernung praktisch irrelevant (hohe Transporteffizienz). Sind die grünen Moleküle erst einmal im Land, ist es effizienter, sie direkt in stromunabhängigen Systemen wie Verbrennungsmotoren und Ölheizungen zu nutzen, statt sie erst mit hohen Verlusten in Strom umzuwandeln und ggf. mit weiteren Verlusten in Batterien zwischenzuspeichern.

SYNTHEC FUELS Produktionsanlagen mit ihrer vielfältigen und nachhaltigen Verwertung von organischen Abfallfraktionen können daher überall auf der Welt einen wesentlichen Beitrag zur regionalen Energieerzeugung, -sicherheit und CO2-Reduktion leisten.